关于科技公司的那些事

- 第二期 -

近年来,伴随着计算机技术尤其是人工智能技术的飞速发展,医疗健康成为Al较有前景的应用领域,AI当前在医疗健康领域的应用主要包括精准医疗、医学影像、健康管理、临床辅助决策、药物研发等领域, 主要在辅助侧及数据侧应用广泛,以提高效率。

本期嘉宾是知见生命科技的创始人孔祥兵总,深耕于病理医疗大数据技术和人工智能AI诊断技术领域,他又有哪些行业经验与大家分享呢?

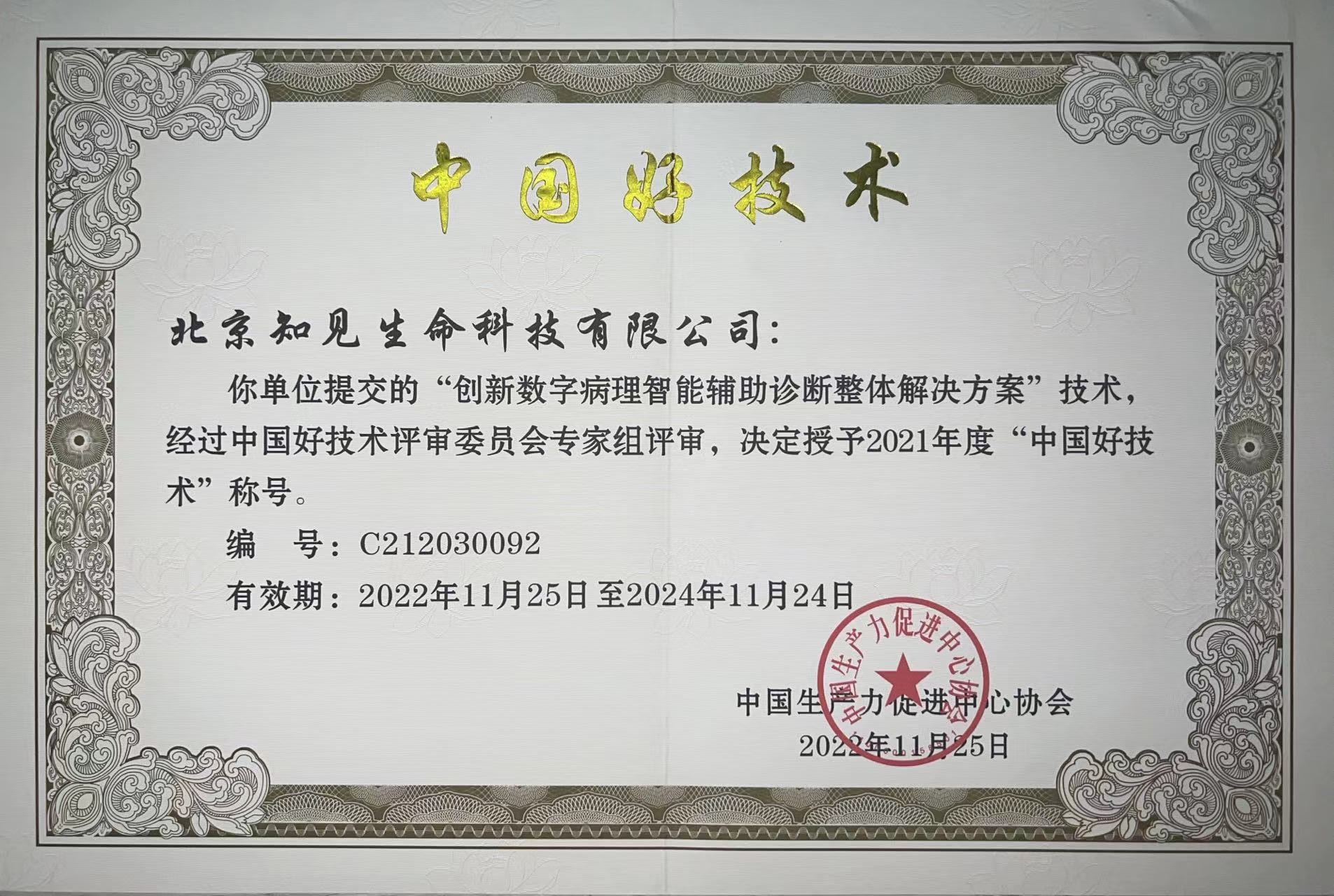

北京知见生命科技有限公司(以下简称“知见”)是一家专注于病理医疗大数据技术和人工智能AI诊断技术的研发性科技公司。核心团队集合高性能计算、生物医学、光学电镜、图像处理、人工智能、大数据等交叉领域人才,会同国内顶级三甲医院病理科、肿瘤科专家,共同研发融合医学影像、病理、组学为一体的AI辅助诊断全流程解决方案及产品体系,切实为医疗机构、医生、患者、科研院校提供先进性、智慧化的服务与产品。

孔总:病理医生是“医生的医生”

我国病理科的发展相对较缓慢。近年来,随着分子生物学、基因组学、病理切片全景扫描等新技术的发展,中国病理学也在不断创新和发展。病理被称为医学之本,是因为单纯的医学检验或者影像检查无法做出明确诊断,必须由病理医生通过病理分析,研究疾病病因、发病机制、病理变化和转归所作出的判断才是最终诊断。例如,在影像上看到一个异常团块,临床医生只能根据影像预测其良恶性,唯有病理医生才能明确其良恶性,并为临床医生提供诊疗建议,这是一个非常关键的环节。

紫木认为:紫木了解到病理学作为一门重要的基础学科,却逐渐被边缘化。市场经济对于各行各业影响深远,医院和医学院也不例外。相对检验科等科室,病理科诊断流程繁杂、专业成本高,产出却一般,辛勤工作的病理医生进行一次病理诊断,目前北京收费60元,广州100元,全国平均约在100元左右,这一价格自80年代末至今近20多年几乎没有变化。但是,国外的情况则大不相同,如美国除了对物价成本有考量以外,会更加重视技术成本(professional component)。技术成本要占病理收入的百分之八十,耗材约占百分之二十。

总的来说,国外如欧美等发达国家更注重病理学的技术成本,并相应地对病理诊断进行报酬,这也体现了对专业技能和质量的重视。而在中国,病理学的诊断收费比较低廉,很大程度上是由于历史原因和市场经济的冲击所致。

孔总:肿瘤诊断的误诊率非常高!

目前我国的注册执业病理医生严重缺乏,根据国家卫健委的统计报告,在中国市场只有1.6万名注册执业病理医生,但是根据中国的14亿人口相关的治疗需求,我们至少需要10万以上的病理医生。与其他科室的医生相比,病理医生承担着繁重的工作任务。以检验科为例,病人进行血液采样之后的绝大多数工作目前由检验设备完成,自动化程度较高。而病理科从取材、制片、染色等环节多数都处于“手工作坊”的人工操作,并且目前病理科的信息化、智能化程度不高,更容易导致出现识别错误的情况。临床诊断典型的例子是胰腺癌非常容易被误诊成胃病。然而,这种误诊并非医生的失职,而是由于医疗科研水平和经验积累不足所致。因此,通过人工智能技术在病理领域的应用来降低误诊率、提高诊断准确率成为解决当前问题的重要途径。

紫木认为:孔总对于病理学的前景和发展方向有着深入的认知。他深刻理解病理学在医学领域中的重要性,并且认识到它对疾病诊断和治疗的关键作用。这使他在创业过程中能够充分把握机遇,找到最佳的切入点,为行业带来创新和突破。创业者的成功并不仅仅取决于创意和技能,对行业的了解也至关重要。作为一位创业者,了解行业的现状和发展趋势是至关重要的。只有深入了解行业全貌,才能找准自己的定位,抓住机遇并应对挑战。

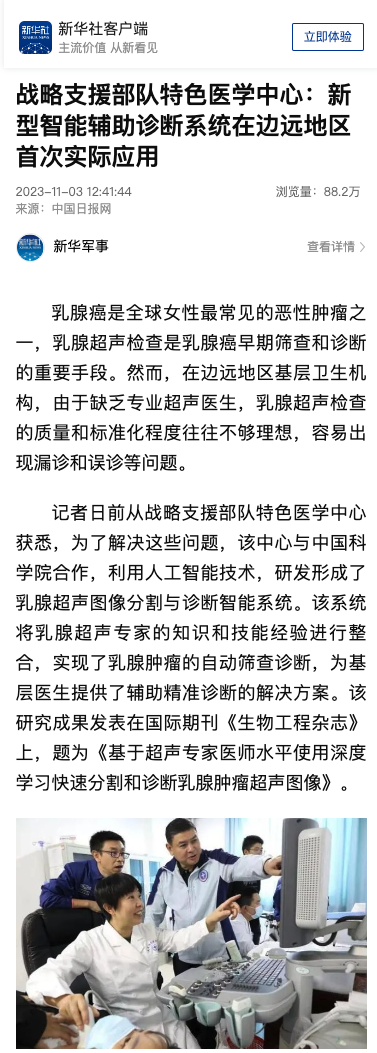

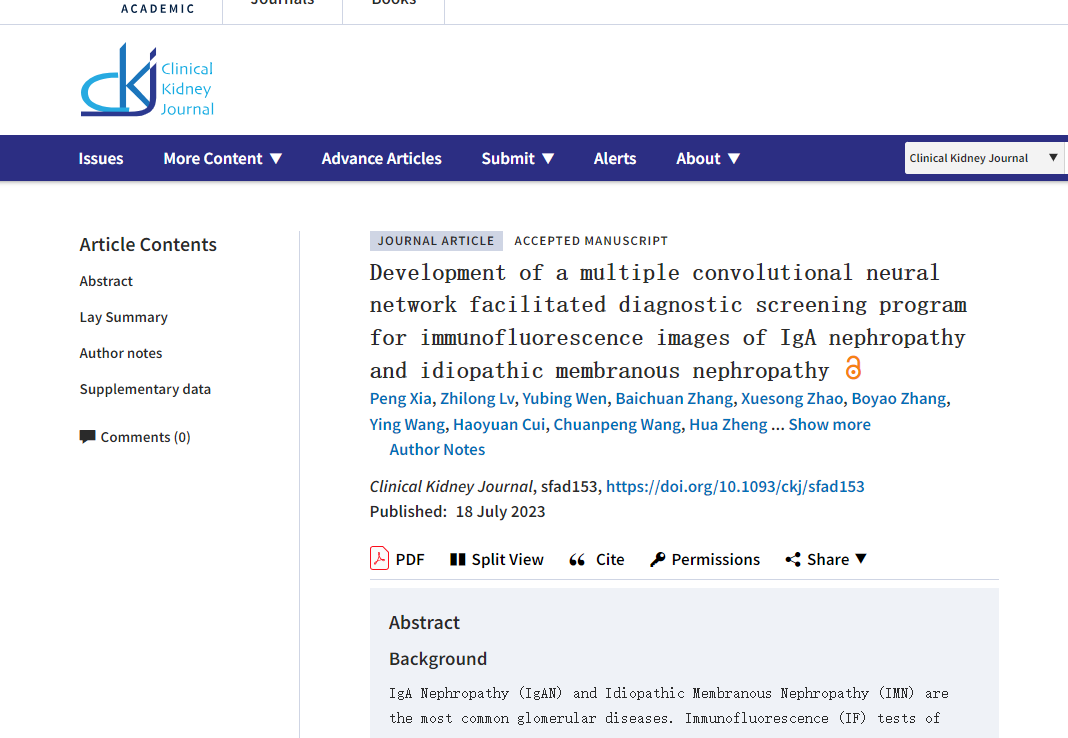

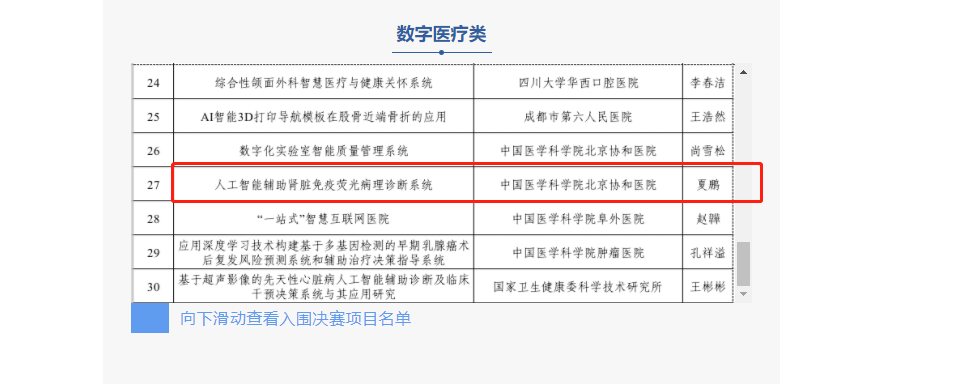

孔总:新冠肺炎的袭来是我们研发的一个节点

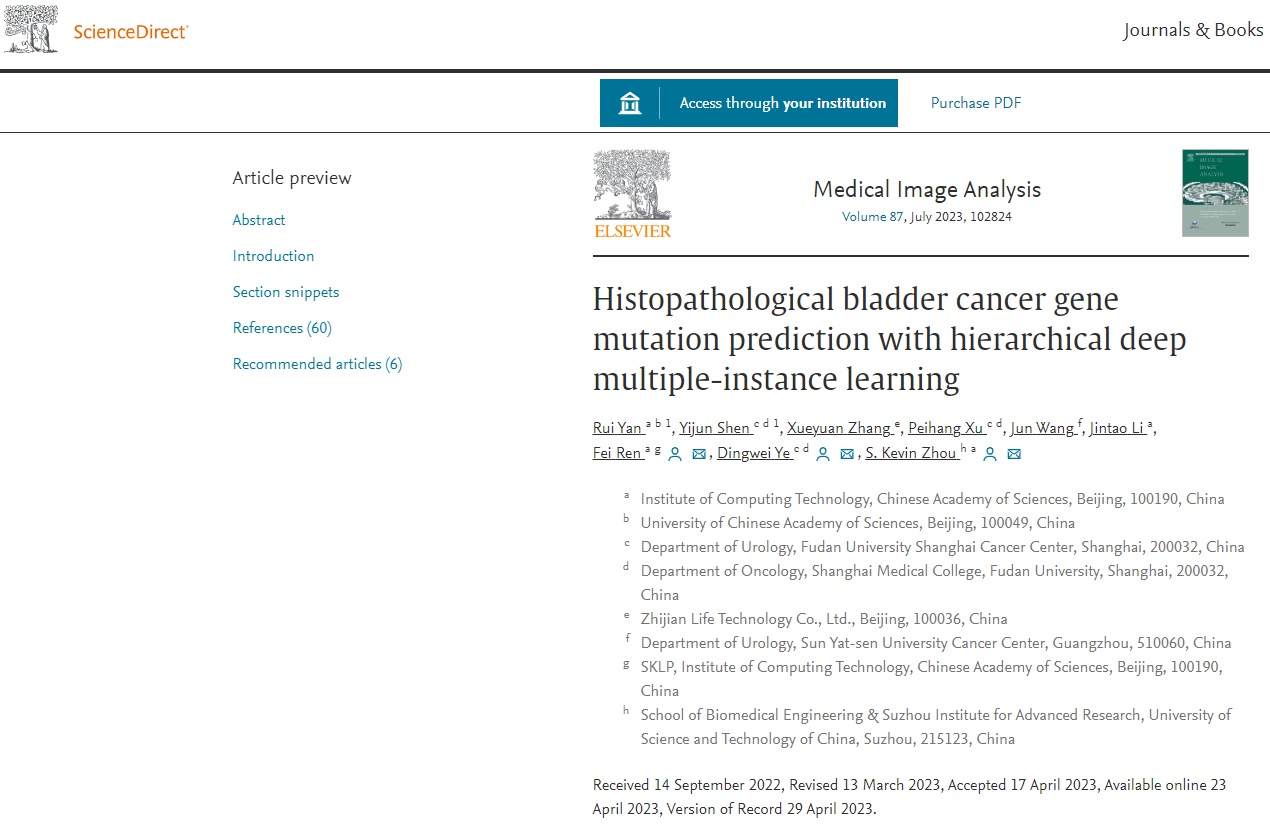

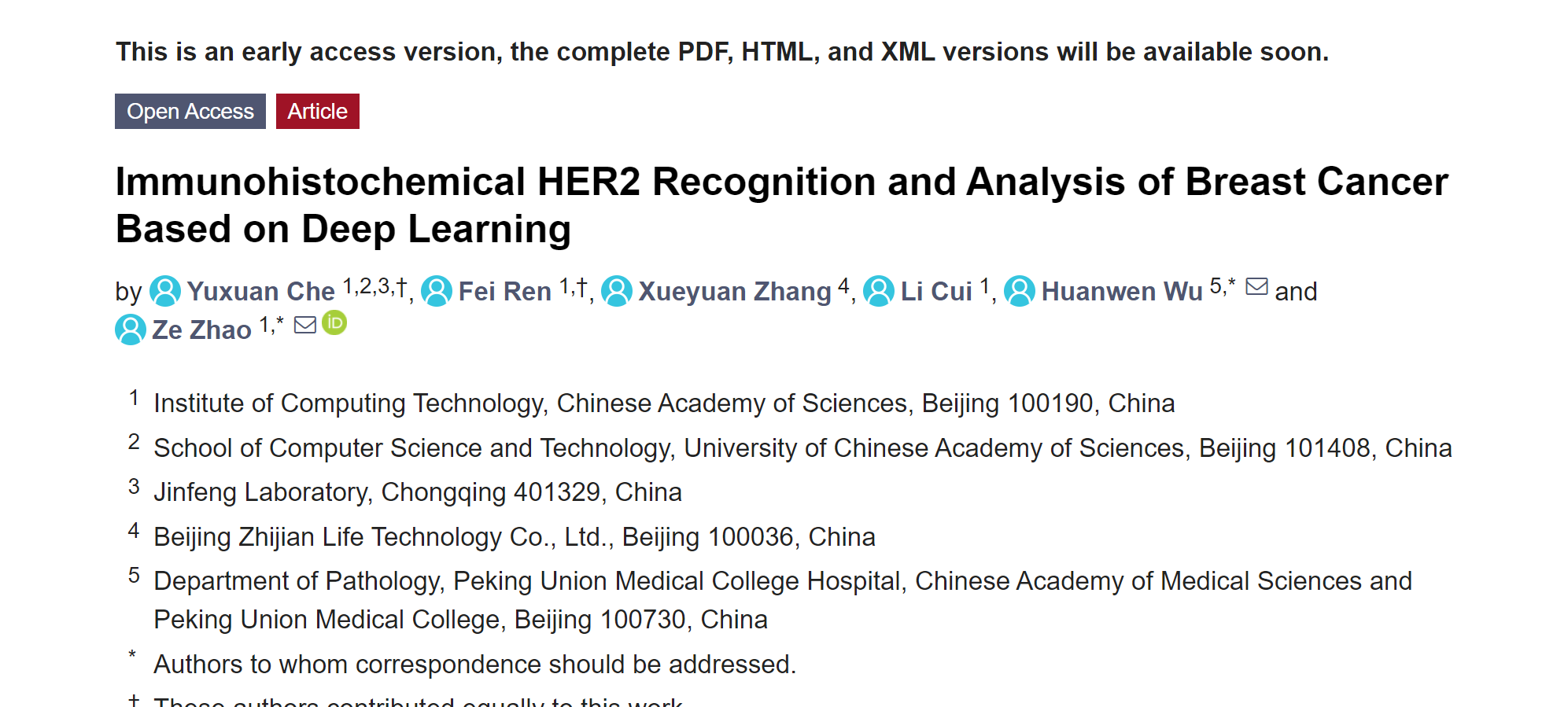

2020年,我们团队曾经参与了由钟南山院士支持、卞修武院士主导的新冠肺炎病理-影像智能辅助诊断技术及系统的研究,通过新冠肺炎患者肺部病理切片图像与患者生前的影像变化的对应关系研究,实现仅通过无创CT影像特征即可预测病理改变的严重程度,为临床预测患者新冠病情、基础肺疾患及可能的转归提供诊断参考依据。后来在2022年4月上海疫情最严重的时候,我们基于该核心技术昼夜奋战,构建了全球首套基于影像与病理学的人工智能辅助诊断系统(image and Pathology-based Artificial Intelligent Diagnosis,iPAID)系统,并紧急部署在上海方舱医院,辅助影像医生评估预警感染者是否会转化为轻症普通型或者重症患者,为方舱医院科学制定诊疗方案,实现批量患者“快收快治、快检快出”提供了重要临床诊断依据。

这项在上海战疫一线诞生的“无创病理”技术可谓临床病理诊断“黑科技”让我们整个团队深切地感受到病理AI的重要性:它不仅可以切实辅助医生快捷高效精准地解决传统诊断中遇到的很多临床问题,更可以实现传统诊疗手段无法做出的技术支撑,切实为患者带来了“福音”;也让我们更加坚定了继续沿着人工智能辅助临床诊断的方向发展的信心。

紫木认为:在当今迅速发展的时代,技术创新与应用的结合已成为企业突破与发展的关键因素。疫情的爆发带来了全球范围内的巨大挑战,但同时也为某些领域带来了新的机遇。该疫情对全球医疗系统造成了巨大冲击,医生们不仅需面对大量患者,还要应对医疗资源短缺和工作压力增加的困难。在这种情况下,如何利用现有技术手段提高医疗效率、减轻医生负担成为一个紧迫的问题。

孔总团队的成功是对行业机遇把握的典范。在疫情的关键节点上,他们发现了AI诊断的潜力,并勇敢地投入研发。通过持续的努力与创新,他们进一步消除了医生对于AI诊断技术的怀疑与担忧,为医疗行业带来了新的希望与机遇。

孔总:医院的需求五花八门,做产品研发不能完全被牵着鼻子走,产品要在应用的过程中实现蜕变

医生在进行临床诊断过程中,会出现许多创新的想法。这些想法来源于实际需求,然而如何评估需求的有效性、普适性,以及能否最终将想法落地并转化为产品,也是我们的重要工作之一。因此,在正式开始研制一款产品前,我们通常会在合作医院的科室主任或一线医生、技师中开展调研,深挖他们对产品的临床需求,构建出产品原型后,也会以合作方式征集修改意见。通过这种方式,我们既可以在正式立项前判断产品是否满足他们的需求,能够立足于临床应用于临床;又可以在产品构建后获得宝贵的信息来优化产品。在反复迭代、不断优化后,我们还会选择几家医院进行更普适的临床验证。

在上述过程中,有时院方在初期使用时对我们的产品非常满意,但随着实际使用,他们可能会产生更进一步的想法和需求。例如,有些医生可能不希望使用统一的市场产品,而是坚持使用自己的一套标准。对于这种情况,我们会尽可能评估医生的需求及产品的可实现性并给出中肯意见。从企业发展的角度,我们的主要策略还是以产品落地并得到广泛使用为宗旨,也希望随着使用人数的增加和认可度的提高,病理产品会逐渐形成一个相对稳定的标准。

紫木认为:孔总之所以取得成功,是因为他对市场需求有深入了解,并不断迭代更新产品。他保持对市场的敏锐洞察力,积极倾听用户的声音,并将反馈融入产品研发过程。通过持续改进和创新,产品不仅满足市场需求,还赢得用户信任和口碑。一个产品不能仅仅满足小规模的客户需求,还需要放到更大的市场中进行检验。总的来说,产品研发不仅要满足市场需求,还要了解真正的市场大需求。产品上市后,必须实地落实,并不断迭代更新。孔总正是深谙此道理,能够更长远地满足市场需求,为用户创造价值。

孔总:研发要勤勤恳恳学习,踏踏实实做事

在与医生进行交流时,我们要确保与他们保持相同的认知水平。不能出现对他们说的东西不了解或不清楚的情况,否则容易产生许多沟通成本,而且耽误医生的时间与精力。例如,如果我们计划与取材医生进行沟通,就会主动对取材的流程,不同病种、部位的取材规范有个初步的了解。在确保自己掌握了取材相关的基础知识后,再与对方进行交流。同样,对于不同的主任医师所负责的不同业务我们都会主动提前了解背景知识,这对于我们持续了解一线痛点同样重要。

紫木认为:了解客户身份和从事工作的流程在与客户沟通的过程中至关重要。只有深入了解客户的需求、背景和期望,才能更好地为其提供解决方案。完成一个项目的研发只是工作的开始,应该紧跟项目的发展趋势,市场需求在不断演进,只有与时俱进,才能保持竞争力。

最后孔总表示:我们的愿景是做 AI 病理界的独角兽,把所有的诊断过程都实现智能化,为传统诊断病理学向下一代诊断病理学的成功转变提供技术支撑,更好满足精准医疗时代病理诊断的需求。

在我们的采访过程中,孔总的言谈举止展现出了一种谦虚和自信的气质,让我们深刻体会到了孔总的大格局和大智慧。他深知只有真正扎实地做好每一个细节工作,才能为企业的长远发展打下坚实的基础。他从不盲目妄动,而是通过细致入微的研究和分析,制定出切实可行的发展战略和计划。他不仅注重产品的研发和创新,也注重管理的规范和优化。他的领导风格和价值观为企业的发展提供了强大的动力和支持。相信在他的领导下,企业将会在竞争激烈的市场中稳步前行,取得更加辉煌的成就。